川でエビを見つけると、なんだか楽しくなりますよね。

その気持は大人になっても変わりません。

特にちっちゃいエビは可愛らしい!小さいハサミと、しっぽの丸みがそう思わせるんでしょうか。^^;

せっかく見つけた川エビ。

どんな種類なのか写真で見分けてみましょう。

テナガエビ

テナガエビは、名前のとおり手の長いエビ(正確には脚だけど)。

オスよりメスの方が手が長いそうです。

わりとポピュラーな淡水エビで、テナガエビを狙って釣りをする人も多いようです。

釣ったテナガエビは唐揚げにして、塩をふって食べると美味しいらしい!

↑口コミでの評判も良いんですよ。

あとテナガエビ科は、肉食で攻撃的だから注意。

ヒラテテナガエビ

圧倒的に太いハサミを持つことが特徴のヒラテナガエビ。

大きい個体だと、ザリガニのような迫力があります。

テナガエビ科なので、やはり攻撃的で肉食系です。

スジエビ

一番の特徴は、胴体部分の7条の縞模様。

身体の模様から考えたら、シマウマエビとかゼブラエビといった名前の方が分りやすい気がするんですが。

活きているうちは体が透明だけど死ぬと体が白くなります。

このへんはイカと一緒ですね。

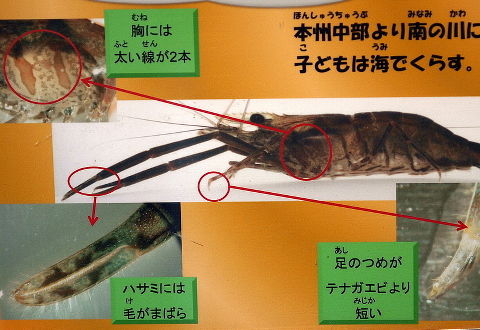

ミナミテナガエビ

「ミナミ」と名前につくだけあって、関東より南に生息。

テナガエビと似ているので、特徴をよく見ないと判断できません。

メスのハサミは体長の2倍ぐらいの長さがあります。オスのは短い。

ヤマトヌマエビ

見た目がオシャレなヤマトエビ。

特徴的な斑点を持つので見分けがつきやすいです。

ヌマエビ科は草食系なので、ハサミも小さく攻撃的ではありません。

雑食ながら藻類や水垢を食べるので、水槽の掃除役としても重宝します。

ミナミヌマエビ

ミナミヌマエビは流れのゆるやかな川、沼、池に住んでいます。

体長は2〜3cmと小型です。

体の色は個体差が大きく、青黒色、赤褐色、薄褐色、透明など様々。

トゲナシヌマエビ

「トゲナシ」と呼ばれる理由は、角の部分にトゲが殆ど無いから。

・・・角というか、頭の先っちょというか、鼻というか。

ようするに、頭から突き出てる部分のことです。

他のエビは、角の部分にトゲが生えていることが多い。

トゲがあるかどうかは、ルーペや虫眼鏡でみないと分からないですけどね。

あと体の色に特徴があって、オスは半透明で緑や茶色がかっているものが多く、メスは色が濃く茶色のものが多いです。

ヒメヌマエビ

「体の色が赤いことからヒメヌマエビと呼ばれている?」

と思ったんですが、体の色は赤以外もあります。

名前の由来はちょっと分かりませんでした。

体の色は赤、青、紫、茶、黒緑、黒などいろいろあります。

写真のような白い横縞が入ってない個体もあり、見分けるのがとても難しい川エビです。

ちなみにヒメヌマエビって買うと高いっす(5匹でこのお値段)。

たくさん見つけたらなら、もしかしてお宝発見かも?

ミゾレヌマエビ

ミゾレヌマエビは、体が半透明で斑点が多く見られるます。

その斑点が「ミゾレ」にみえるので、この名が付いたとのこと。

似たような特徴をもつ他のエビもいるので、見分けるのが難しいエビです。

あとがき

ここで紹介した川エビ以外にも、まだまだたくさんの種類がいます。

そして川エビにも、肉食と草食がいるのがオモシロイですね。

テナガエビ科は肉食で、サイズも大きくアクティブに獲物を狙います。共食いもします。

ヌマエビ系は草食で、おとなしく水草や水苔を食べます。

エビの世界も、人間の世界とそんなに変わらないような。^^;

さてこの川エビ、おうちに持って帰るか迷うところです。

水槽もそんなに高くないので、Amazonで買えば明日には届くだろうし。う〜む。