喪中のときに「良いお年を」って言っても良いんでしょうか?

年末が近づくと、気になる問題です。

喪中の年末の挨拶の仕方と、無難な言い方について書いてます。

なんて言ったら・・・?

喪中に「良いお年を」って言ってもOK?

実はこれ、喪中の人が言う分には問題ありません。

それは「良いお年を」が、どういう意味なのかを考えればわかります。

「良いお年」をってどんな意味?

まず「良いお年を」ってのは、省略した形。

正確には「良いお年をお迎えください」になります。

そして良い年を迎えるということは、つまり「良い歳神様をお迎えください」っていう意味になります。

なんかいきなり謎の神様が登場しましたが、怪しいものではありません。(汗)

昔から信仰されている、正月に来訪する神様です。

年神様とか歳徳神とか言うみたい。

そもそもお正月の準備というのは、この『歳神様』を迎えるためのものなんですね!

※偉そうに言ってますが僕も知りませんでした。

門松も鏡餅もしめ縄も、そのために用意されます。

喪中でも「良いお年」はOK

こういった意味なので、喪中でも「良いお年を」と言うのは問題ないんです。

だって「良い歳神様をお迎えくださいね」って言ってるだけですから。

喪中は慶事を避けるべきとされてます。

だけど『良い』って言葉は、お祝いしてるわけじゃありません。

実際、喪中はがきでも「良いお年を」って使いますからね。

例えば『皆様にはどうぞ良いお年をお迎えくださいますよう心よりお祈り申し上げます』みたいな定型文が、喪中はがきにはよく見られます。

なぜ「良いお年を」と言うようになったのか?

余談ですが、年末に「良いお年を」って挨拶を交わすようになったのは、江戸時代の庶民のライフスタイルが関係しているそうです。

江戸時代は代金の後払いが一般的で、お盆や年末にまとめてお金を回収していたのだとか。

これが「盆暮れ勘定」の語源。

だから年末は、深夜遅くまで金策に走り回る必要がありました。

※このことから12月を「師走」と呼ぶそうですよ。

つまり庶民にとっては、年末は大忙しで無事に年を越せるから分からない状態。

『無事に年を越せるといいね』という意味で、気遣って「良いお年を」と言っていたそうです。

喪中に「良いお年を」って言われるのは微妙かも

ちなみに「良いお年を」って言うのはいいけど、言われるのは微妙かも。

というのも以下のように考えられるからです。

- 喪中はお祝いごとができない

↓ - お正月を祝えない

↓ - 歳神様も来ない

↓ - 良いお年(年神様)は来ない

喪中の人からすると、良いお年をお迎えできないのに「良いお年を」って言われてもという理屈です。

でも自分で言っててアレですが、そこまで考える人っていないと思います。(笑)

こういうのを避けるために、いちおう次のような言い方もありますよ。

年末の挨拶で無難な言い方

「良いお年を」って言われたら、「良いお年を」で返すのが日本人。

じゃーそれを避けるにはどうするか?というと

年末の挨拶の無難な言い方とは?

「本年度もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。」

このような言い方をすれば角が立ちません。

これなら上司にも使えるし、職場でも使えます。

こちらが喪中ということを相手が知っていれば、気を遣って同じような挨拶を返してくれるかもしれません。

敏感な人ならね。

それに喪中の人から「良いお年を」って言われることを、快く思わない人がいるかもしれません。

※今どきはあんまり居ない気もしますけどね。

『良い』って言葉が、お祝いに関係してそうに感じられますから。

ちなみに友達なら『じゃ、また来年〜』でいいですね。

喪中の年末の挨拶を職場でするときは?

喪中であっても、仕事関係においては気にしない人が多いみたいです。

喪中はプライベートで、仕事はパブリックだから別世界と考えるみたい。

年配の人なら、『喪中』ということに特別配慮してくれるかもしれません。

でも職場の同僚や取引先から「良いお年を」と言われて、いちいち「喪中ですので」と返すわけにはいかないですよね。

そんなの完全にめんどくさい人です。(汗)

さいごに

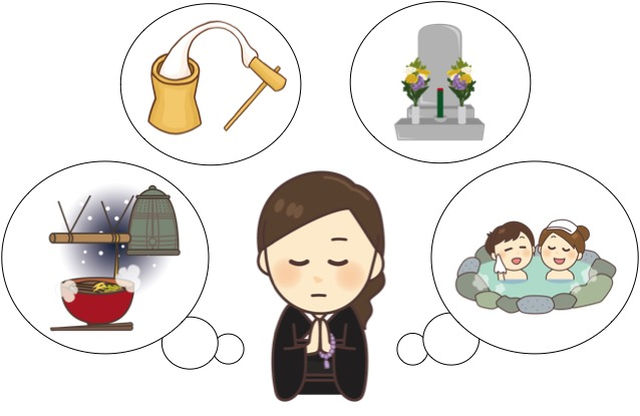

喪中のマナーってふだんは意識してないだけに、分からないことが多いですよね。

でも年末のイベントは、お祝いごとではないので気にしなくて大丈夫です。

問題になりそうなのは年始の方です。

その他、喪中には気をつけるべきマナーがたくさん。

一度確認してみても良いと思いますよ。

それではちょっと早いけど良いお年を!

コメント